Photography

「神の宮」出雲大社 平成の大遷宮

2013年5月10日、出雲大社で本殿遷座祭(ほんでんせんざさい)が執り行われた。御神体を御仮殿(ごかりでん)から、御本殿にお遷(うつ)しする最も重要な祭儀である。出雲大社の遷宮は、凡そ60年に一度行われる。

御本殿は、国宝に指定されており、また国内最大のお社であるため、伊勢神宮のように新築することは難しく、大修造となる。御本殿の大屋根を吹き替え、楼門(ろうもん)、八足門(やつあしもん)などの傷んだ箇所を修繕する。

修造中は、神々を御仮殿にお遷し、修造後に御本殿やそれぞれ元の社殿にお戻しする。つまり御神体の御遷座は2度行われる。

御祭神は、国造りの神様として崇められる大国主大神(オオクニヌシノオオカミ)。縁結びの神としても有名で、男女の縁に限らず、世の中の全ての縁を結ばれている。人々から「だいこくさま」と親しまれ、病苦もお救いになる親神である。『日本書記』では、国づくりをされた後、日本民族の大親神である天照大御神(アマテラスオオミカミ)の御子に国を譲られたと記されている。今は出雲大社にお鎮まりになり、神の世界である幽冥(かくりよ)を治められている。それは、私達の霊魂が帰るところでもある。

出雲大社の建物が遷宮によって蘇ることで、神々の霊力も強く若々しく蘇生される。私達は一人で生きているのではなく、あらゆるご縁に恵まれて生活しており、そのご縁を結んでいるのが大国主大神である。

遥か昔から、私達日本人は、自然と共に生きて来た。自然の恵みに感謝し、その気持ちを表す為に、神々をお祀りする。また、自然の恐ろしさを荒ぶる神に例えて、その怒りを鎮める為にお祀りする。

私達人間も自然の一部であり、自然が破壊されれば、当然、健全ではいられない。一人一人がそのことを再認識し、もう一度自然と共に生きる道を学ばなければならないだろう。遷宮は、私達の先祖が残した、生命を継承するためのメッセージかもしれない。

-

楼門

楼門

御本殿をお守りする楼門は玉垣に設えられている。通常、一般の人は、これより先に入ることは出来ない。特別な人に許される御垣内参拝も、瑞垣の内側で行われる。

-

浄夜の御本殿 三

浄夜の御本殿 三

出雲大社の御祭神 大国主大神(オオクニヌシノオオカミ)が鎮座されている御本殿が燈籠の灯りに浮かび上がっている。神々が鎮まる浄夜の境内は神聖な空気に満たされている。

-

御本殿とオリオン座

御本殿とオリオン座

大気の澄んだ冬の空にくっきりと浮かんでいるのはオリオンの三ツ星。壮大なご本殿に星の動きが重なり、まるで天空の宮のようだ。

-

退下

退下

御祭神の大国主大神が御仮殿に遷られる仮殿遷座祭(かりでんせんざさい)は2008年4月20日に執り行われた。それに先立ち、御仮殿を祓い清める「清祓」が行われる。お仕えを終え退出する神職達の白装束が陽光に映えている。

-

東西門神社 仮殿遷座祭参進

平成20年4月4日

東西門神社 仮殿遷座祭参進

平成20年4月4日日が沈み、御本殿前東西の門神社(みかどのかみのやしろ)の神を御仮殿にお遷しする為、神職達が参進している。伊勢神宮と同じように、御遷座は浄夜に行われる。大国主大神(オオクニヌシノオオカミ)の鎮まる聖地の門衛の神々で、東側西面の社には宇治神(ウヂノカミ)、西側東面の社には久多美神(クタミノカミ)が祀られている。

-

内三社の仮殿遷座祭

平成20年4月5日

内三社の仮殿遷座祭

平成20年4月5日御本殿瑞垣内の三つの摂社、御向社(みむかいのやしろ)、筑紫社(つくしのやしろ)、天前社(あまさきのやしろ)の神々も御仮殿にお遷しする。

御向社の御祭神は、須勢理比売命(スセリヒメノミコト)、筑紫社には、多紀理比売命(タギリヒメノミコト)が祀られている。天前社の御祭神は、蚶貝比売命(キサガイヒメノミコト)と蛤貝比売命(ウムガイヒメノミコト)。それぞれが大国主大神を助けられ、尽くされた女神たちだ。日が沈み、浄闇に包まれた境内で、御神輿を囲う絹垣(きぬがき)が広げられている。 -

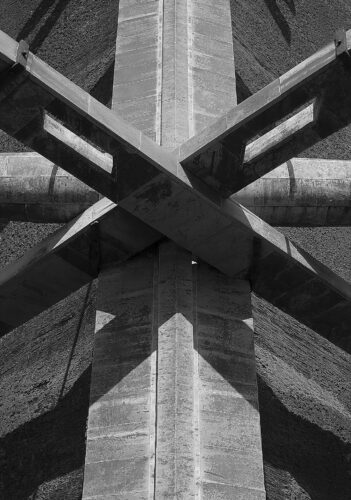

古代御本殿の宇豆柱

〈2000年 出雲大社境内遺跡から出土〉

古代御本殿の宇豆柱

〈2000年 出雲大社境内遺跡から出土〉御本殿は古代では96m、中世では48mもの高さがあったと言われている。2000年、その壮大な建築を裏付ける宇豆柱が出雲大社の境内遺跡から出土された。これは棟を支える棟持柱で、スギの大木3本を一組にしており、直径が約3mに及ぶ。宇豆柱の年輪一つ一つに出雲大社の歴史が刻まれ、その祈りが今に継承されている。

-

牛飼神 仮殿遷座祭 一

平成20年4月15日

牛飼神 仮殿遷座祭 一

平成20年4月15日御本殿内の客殿にお祀りされている神々と御子神の和加布都努志命(ワカフツヌシノミコト)を御仮殿にお遷しする。神職達は提灯の灯りを頼りに御本殿へと進む

-

仮殿遷座祭 一

平成20年4月20日

仮殿遷座祭 一

平成20年4月20日いよいよ大国主大神(オオクニヌシノオオカミ)に御仮殿へお遷りいただく日を迎えた。楼門の前では、神職達によって絹垣が用意されている。大神が鎮まる御神輿はこの絹垣に秘められ、参拝者が見ることは許されない。それでも沢山の人々が出雲大社に集まり、大神の御遷座を共にお祭りする。このように私達の先祖は、神々を畏れ敬う心を祭事に託し大切に伝えて来た。

-

御本殿の鍵

御本殿の鍵

大国主大神(オオクニヌシノオオカミ)のお住まいをお守りする御扉の鍵。通常は、玉垣内に入ることなど出来ないが、大神が御仮殿に遷られたので特別に撮影を許された。60年に一度の貴重な機会。

次の大遷宮が60年後とすれば2073年になる。人は年老い、この世を去るが、出雲大社や伊勢神宮は遷宮を繰り返し、人々の祈りを永久に繋いで行く。 -

瑞垣内の建物

瑞垣内の建物

八足門(やつあしもん)から入り、正面には楼門(楼門)、東西には門神社(みかどのかみのやしろ)、その奥、東側に御向社(みむかいのやしろ)と天前社(あまさきのやしろ)、西側に筑紫社(つくしのやしろ)というお社がある。それぞれに神が鎮まっておられる瑞垣内は、とても深い神域だ。

-

御本殿大屋根の千木と勝男木

御本殿大屋根の千木と勝男木

仮殿遷座祭の翌年、御本殿の大屋根の御修造が本格的に始まった。約60万枚の桧皮(ひわだ)を葺き替え、千木や勝男木も新調する。壮大な御本殿に相応しく、千木は長さ7.9メートル、勝男木は長さ約5.5メートルもあり、それぞれ銅板で覆われている。箱棟の素材や木組み等には非常に堅牢な仕事が施されており、伝統を継承するという先人達の強い意志が感じられた。今回の大遷宮に携わった職人達も、同じ強い意志で次の時代に技を伝えて行く。

-

御本殿 高欄

御本殿 高欄

御本殿の壁の白い影は、前々回の遷宮で使用された御神輿の跡。御本殿の高欄に置かれていたが、今回の遷宮で場所を移された。その後に、風雪を免れた130年前の白木が現れたのだ。御神輿に御神体が鎮まった時、その重さは想像を絶すると言う。この御神輿の陰影にかすかに神の気配を感じた。

-

御本殿 鬼板 一

御本殿 鬼板 一

御本殿の大屋根には、千木(ちぎ)、勝男木(かつおぎ)、そしてこの鬼板が据えられている。鬼板の文様は、“八雲立つ”と詠まれる出雲の雲を表しているようだ。

-

八足門 樓刻 一

八足門 樓刻 一

八足門とは親柱の前後に合計8本の側柱がある門のこと。南の瑞垣の中央に設えられた八足門には、瑞獣(ずいじゅう)や流水紋(りゅうすいもん)などの美しい彫刻が施されている。この瑞獣は麒麟のようだ。仁の心を持つ君主が生まれると姿を現す一角の霊獣で、その角は肉に包まれており、いかなる生命も傷つけないと言われている。

-

御本殿清祓 二

平成25年5月9日

御本殿清祓 二

平成25年5月9日修造が終わり、御祭神の大国主大神(オオクニヌシノオオカミ)がお戻りになる前に、御本殿を祓い清める。神のお住まいを美しく調える、神前に上がる前に身を清めるというように、常に清潔であろうとする日本人の習性は神事から来ているかも知れない。

-

客殿、牛飼神遷座祭 一

平成25年5月9日

客殿、牛飼神遷座祭 一

平成25年5月9日日が沈み、境内が宵闇に包まれる頃、御仮殿の神々の遷座祭が執り行われる。客殿にお祀りされていた五柱(いつはしら)の神と御子神(みこがみ)の和加布都努志命(ワカフツヌシノミコト)を御仮殿から御本殿にお遷しする。祭事に先立ち、お仕えする神職達の祓いを行う。祓いの言葉が述べられた後、拍手の清らかな音が境内に響き渡った。

-

客殿、牛飼神 遷座祭 五

平成25年5月9日

客殿、牛飼神 遷座祭 五

平成25年5月9日神々の入御(にゅうぎょ)のため、お仕えする神職達が御本殿の階段を登って行く。

-

客殿、牛飼神 遷座祭 八

平成25年5月9日

客殿、牛飼神 遷座祭 八

平成25年5月9日客殿の五柱(いつはしら)の神と、御子神の和加布都努志命(ワカフツヌシノミコト)が御本殿に入御(にゅうぎょ)された。御扉(みとびら)の前で祝詞(みことのり)を奏上する。

-

立砂 一

立砂 一

本殿遷座祭当日、御仮殿から御本殿へと、大国主大神(オオクニヌシノオオカミ)の通り道には点々と砂が盛られている。この砂は、大神がお遷りになる直前にならされ、誰にも汚されていない清浄な道となる。

-

本殿遷座祭 四

平成25年5月10日

本殿遷座祭 四

平成25年5月10日大国主大神(オオクニヌシノオオカミ)が鎮まる御神輿は、神職達に担がれて御仮殿を出御(しゅつぎょ)される。御神輿は絹垣で囲われ、浄闇(じょうあん)の中を「おーおー」と神職が声を上げながら厳かに進む。境内の灯りは消され、先導の提灯が足下を照らす。

この日、出雲では朝から大雨が降っていたが、昼過ぎには止み、遷座祭は滞りなく行われた。そして祭典が終わり、御本殿の御扉(みとびら)が閉められた刹那、風が吹き大粒の雨が天から落ちて来た。 -

拝殿の大注連縄 一

拝殿の大注連縄 一

拝殿の大注連縄も平成の大遷宮の為に新調された。注連縄は、神域と現世を隔てる結界の役割を担っている。

-

例祭・本殿遷座奉祝祭 二

平成25年5月14日

例祭・本殿遷座奉祝祭 二

平成25年5月14日出雲大社では、毎年5月14日に天皇陛下の御使である勅使をお迎えして「例祭」が行われる。今年は本殿遷座の奉祝祭も合わせて、一層盛大で荘厳なお祭りとなった。

お祝いと感謝を込めて二人の巫女が踊りを奉納する。大神への畏敬が込められた厳かな舞いは、洗練された美しい動きに雅やかな鈴の音が重なる。 -

神楽殿の大注連縄 二

神楽殿の大注連縄 二

本殿遷座祭の前年、神楽殿では、新しく奉納された大注連縄の掛け替えが行われた。出雲大社を象徴する大注連縄は、太さ8m、長さ13.5m、重さ4.4tにも及び、日本最大級を誇っている。

篤い祈りの心と共に、しっかりと結われた注連縄がこれからも神域を守る。 -

本殿遷座奉祝祭 四

平成25年5月19日

本殿遷座奉祝祭 四

平成25年5月19日雨の中、奉祝祭にお仕えする為、神職達が参進している。連日、参拝者がお祝いに押し寄せ、大賑わいの境内が、清めの雨に洗われた。

奉祝行事では全国から崇敬者達が集まり、それぞれの土地を代表する伝統芸能やコンサートを上演して、60年ぶりの大遷宮をお祝いする。 -

本殿遷座奉祝祭 十

平成25年6月1日

本殿遷座奉祝祭 十

平成25年6月1日大国主大神(オオクニヌシノオオカミ)に海の幸・川の幸・山の幸・野の幸をお供えする献饌の儀が執り行われている。大神への敬意と自然の恵みへの感謝を込めて、神饌を高く掲げ持つ所作が輪舞のようだ。

-

日隅宮

日隅宮

出雲大社は、日が沈み休まる「日隅宮」とも言われている。東の伊勢神宮が「日出づる宮」と呼ばれているのとは対照的だ。